研究TOPICS

日々ディスカッションをする機会が多いという田川研究室では、教員や先輩、後輩が分け隔てなく活発に議論を交わしている。

日々ディスカッションをする機会が多いという田川研究室では、教員や先輩、後輩が分け隔てなく活発に議論を交わしている。病院で注射を打ってもらうとき、痛さに怯えた経験はないでしょうか。注射は誰にとってもあまり気持ちのいいものではありませんが、その大きな要因は針があることです。痛みや恐怖心を感じるだけでなく、雑菌の混入や針を介した感染拡大などの可能性も。そうした問題を解消するために、10年以上前から針がない「無針注射器」の開発がさまざまな場所で進められてきました。

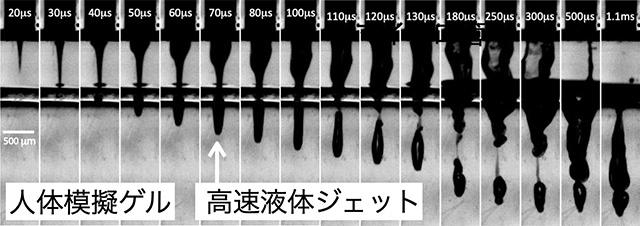

私たちの研究室では、秒速約340m以上の超音速で、蚊の針よりも細い形状のまま薬剤を体内にジェット射出するという「超音速マイクロジェット装置」を開発し、現在は実用化に向けた研究を進めています。

この技術の革新的な部分は、先が極めて鋭い状態でのジェット射出を可能にしたことです。これは、流体に急にインパクトを加えることで流れの集束が起こる「急加速」という現象を用いたもの。流体工学を専門とする我々の研究室だからこそこうした流体の特性を明らかにし、応用の可能性を見出せたのだと自負しています。

研究室には1秒間に500万枚の写真を撮れる超高速度カメラもあり、流体のメカニズムを追究するのに適した画像解析の実験設備が整っているのも特徴です。流体力学は大学になって初めて触れることのできる学問です。難しいイメージがあるかもしれませんが、だからこそ今までできなかった高度な研究や新しい学びに触れられるチャンスがあります。

当研究室のもうひとつの特色が「グローバル」である点です。学生の海外派遣や交換留学、海外から研究者を招いた招聘研究などを活発に行っています。研究室に滞在中の海外研究者と英語で議論し、資料を英語で作成するなど、英語で自分の研究について説明する場面も多いため、グローバルな力を養うことができます。こうした環境で、ぜひ一緒にこれまでにない医療機器や産業用デバイスの開発につながる研究に取り組みましょう!

超音速マイクロジェットが人体模擬ゲルに貫入する様子を、超高速度カメラでビデオ撮影した様子

超音速マイクロジェットが人体模擬ゲルに貫入する様子を、超高速度カメラでビデオ撮影した様子

工学部

機械システム工学科

田川 義之 教授

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。博士(工学)。専門は流体工学、混相流など。2013年より新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】で指導にあたる。

Student's Voice

工学部 機械システム工学科4年

山形 倖平さん

東京都立駒場高等学校出身

超音速マイクロジェットを用いた無針注射の実用化に向けた流体の流れの検証や射出デバイスの改良に取り組んでいます。将来、海外で仕事をしたいので、このグローバルな研究室で視野を広げたいです。

大学院

機械システム工学専攻 博士後期課程2年

横山 裕杜さん

仙台高等専門学校出身

柔らかい材料に液滴を当てた際にどのように衝撃が加わるのか。偏光カメラで得られた情報を正確に数値化しています。マイクロジェットの無針注射が「本当に痛くないのか」を検証するための研究です。

大学院

機械システム工学専攻 博士前期課程1年

細川 明日架さん

私立鷗友学園女子高等学校出身

液体が入った試験管を自由落下させることで生じる急加速の現象を利用した液体ジェットの研究に取り組んでいます。研究室にあるハイスピードカメラなどを使用して画像解析しています。

※掲載内容は、2022年11月取材時のものです。